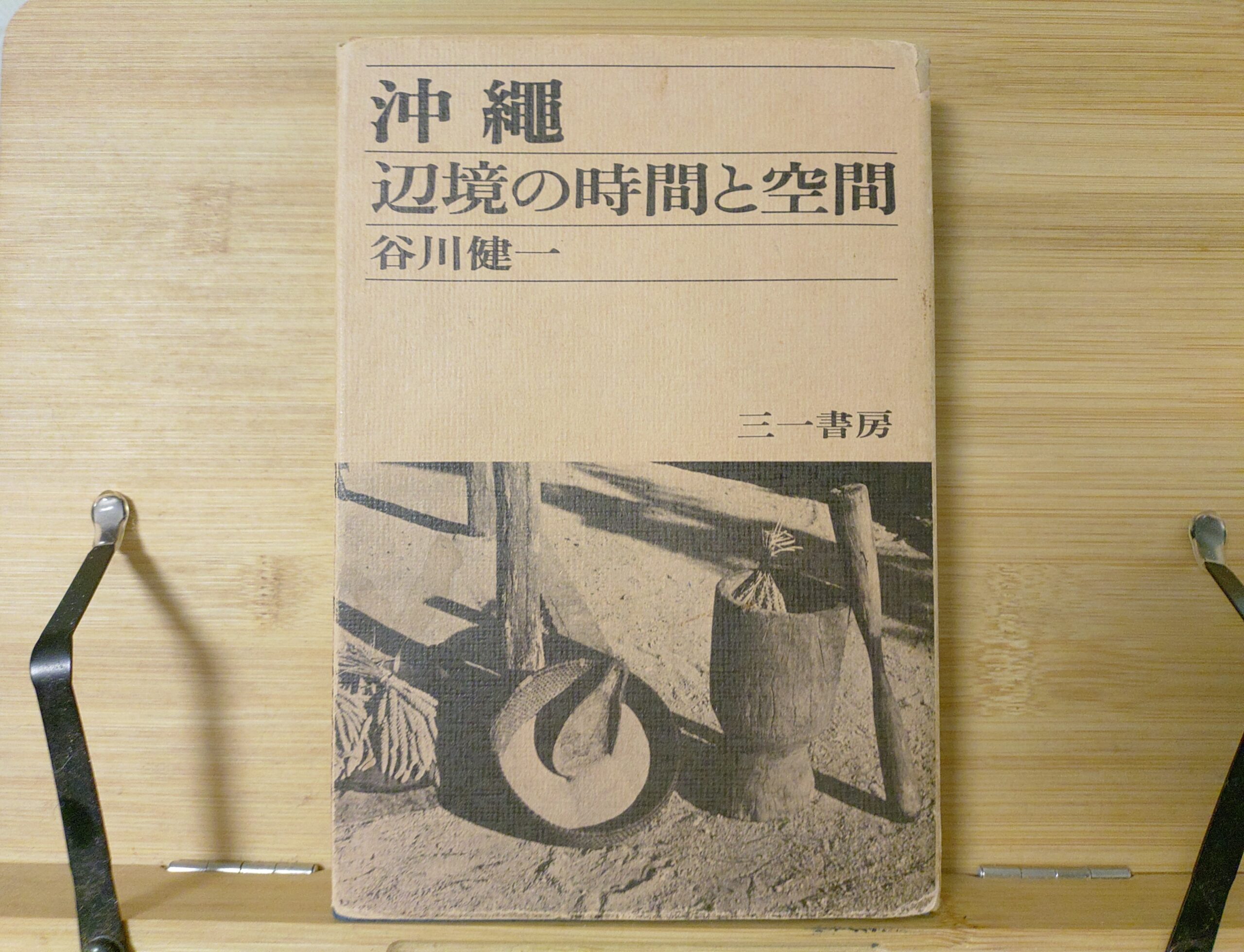

谷川健一さんは沖縄に関連する本を多数著しているのですが、その中でも結構ディープなこの「沖縄:辺境の時間と空間」を紹介したいと思います。

谷川健一さんの奥深い世界をちらっとお見せしたいからです。ちなみに前回の記事で紹介した「Booksじのん」でこの本を購入しました。

谷川さんは1969年に先島を旅してこの本を書いたのですが、第Ⅱ章の「沖縄先島・人頭税の世界」にこの旅の目的が書かれています:

六九年暮から七0年の一月末にかけての私の沖縄旅行の目的の一つは、人頭税について調べられるだけ調べてこようというものであった。もとより限られた時日の中でどれだけのことができるかは、私にはあまり自信がなかった。にもかかわらず、どうしても先島にいってみたいと私を思わせたものは、人頭税の体験者が、やがていなくなるだろうことがはっきりしていたからだ。寛永十四(一六三七)年に薩摩によって宮古・八菫山両群島にのみ実施された人頭税は、明治三十六(一九0三)年一月に廃止されるまで、じつに二百六十六年間、先島の人民を苦悩のどん底におとしいれた。廃止のとき最年少の体験者は十五歳で、これが最後の体験者となった。それは明治二十年に生まれた人たちなのである。つまり一九七0年現在で満八十三歳以上の高齢者しか体験者はいない。この高齢の生存者は、あるいは病み、あるいは老衰のために記憶を喪失したおぼろな存在となり、当時の体験を生ま生ましく語れるものはかぞえるほどしかない。

沖縄:辺境の時間と空間(p.49)

「一九七0年現在で満八十三歳以上の高齢者」というのがすごいですね。今から(2025年から)55年前の時点で83歳…。この本自体が歴史史料なんです。

この「人頭税」は新潟県上越市出身の中村十作(なかむら じゅうさく)の尽力によって廃止されたのですが、彼の出身地、上越市は中村十作の功績を伝えるPDFをウェブ公開しています。

そのPDFから人頭税の説明を引用します:

「人頭税」は、就労の有無、また収入の多寡とは無関係に、宮古島や八重山諸島で数え 15 歳から 50 歳の人々全員に一律に一般の税とは別に課される過重な税でした。この税はもっぱら島の特権支配階級である一部の人々を養うためだけに課されるもので、国の政策や国税とはまったく無関係でしたが、宮古島や八重山諸島でこの税が課されていることを沖縄県は黙認していたのです。

この税の過酷さを伝えるエピソードを谷川さんは第Ⅰ章の「与那国・石垣・宮古の旅」で読者に伝えてくれます:

人頭税の苛酷さが、この孤絶の島民に、与那国の南にもう―つの島があるという幻想を生み出させることになったとしてもふしぎではない。祖納の裏がわにあたる比川部落の人たちが、人頭税のない南与那国(パイドナン)をめざして島抜けした話がある。ちなみにドナンは与那国を呼ぶ土語である。同様な話は、はて・うるまの波照間島にものこっている。波照間島民四十五名が南波照間島に向けて帆をあげたという話であるが、波照間島民の切実な願望の所産とみられるこの幻の島の実在は、人頭税のつづく明治中期まで信じられていた。明治二十五年に沖縄県知事から海軍省に南波照間島の探索を要請したが、これに対して海門艦長は「所在も不明の島嶼を探索するの道なし」と断わったということが報じられている。南与那国島(パイドナン)や南波照間島(バイバトロー)の伝説は、さいはての島の人たちが、自分たちが最後の島だという意識に耐えきれず、もう一つ南のはてに自由な島を想定したところから生まれたユートピア幻想である。それは隠れキリシタン部落の集中する長崎県の外海(そとめ)地方や、隠れ真宗の伝説をもつ鹿児島の甑(こしき)島に「万里が島」の説話が吹きよせられているのと、迫害されたものの心情の共通性を持っている。

沖縄:辺境の時間と空間(p.13)

こんな悲しい話あるでしょうか。

「波照間島民四十五名が南波照間島に向けて帆をあげたという話」が衝撃です。我々の先祖、45名が旅立った南波照間島を調べてくれないか、という要請に「所在も不明の島嶼を探索するの道なし」という回答があったわけです。そしてこの回答は公文書なんです。

ここまで読んで谷川健一さんの奥深い世界が垣間見えたでしょうか。

次からは谷川健一さんのもっと入門的な書籍を紹介したいと思います。

この本は2007年に谷川健一全集の1冊として再出版されているのですが、7,150円!。「Booksじのん」であれば2,000円しません。

この高い方、「谷川健一全集〈第6巻〉沖縄2―沖縄・辺境の時間と空間 孤島文化論(抄録) 他」のアマゾンリンクはこちらからどうぞ。